ペットビジネスは本当に儲かるのか?──成功企業に共通する“3つの思考法”

ペット市場は拡大を続けていますが、“儲かる”と“続く”は別の話です。

成長市場で結果を出す企業には、共通する思考のパターンがあります。

本記事では、ペットビジネスで長く信頼されるための3つの視点を解説します。

1.飼い主の課題を“生活者視点”で捉える

ペットビジネスの本質は、「動物のためのビジネス」ではなく、「飼い主の生活を支えるビジネス」です。

市場を見渡すと、成功している企業の多くが“ペット”そのものではなく、“飼い主”を中心に考えています。

ペットを迎える家庭の背景は、実にさまざまです。

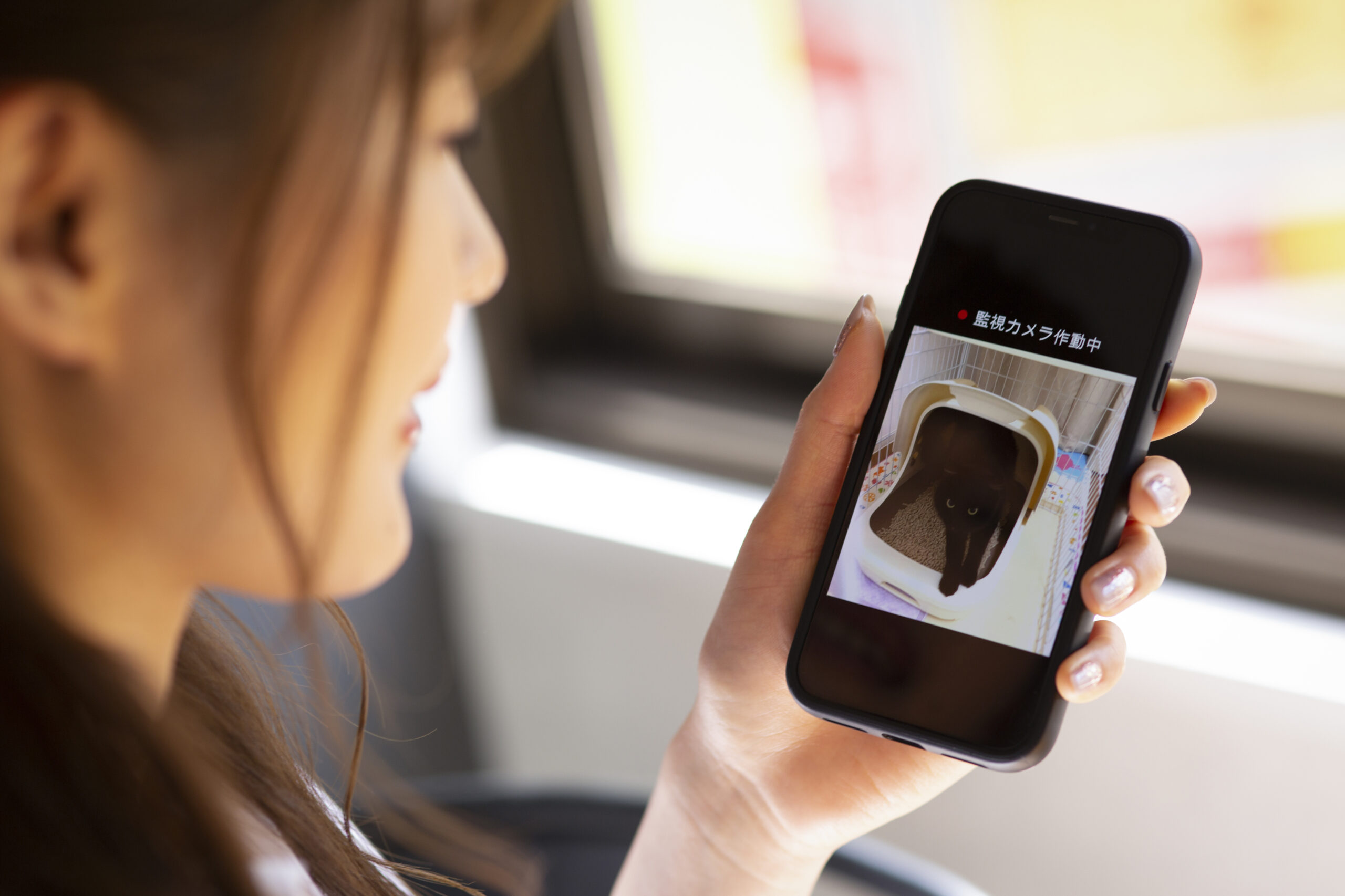

共働き世帯や高齢世帯、単身世帯など、ライフスタイルが多様化する中で、求められる価値も変化しています。

ゆえに“かわいさを楽しむグッズ”だけではなく、“暮らしを支える機能”が選ばれる時代に入ったと言えます。

たとえば、

- 共働き家庭の「留守番中の不安」を軽減するスマートカメラや自動給餌機

- 高齢飼い主の体力的負担を減らす軽量ケア用品やペットシッター代行

- 災害時にも安心できる防災対応グッズや避難支援サービス

これらはいずれも、“生活の困りごと”を出発点にした発想です。

単に「ペットに良いもの」を作るのではなく、人と動物がどう共に快適に生きるかという“生活設計”の視点を持つことが重要です。

ペット商材やサービスの提供者がこの「生活者目線」を持てると、マーケティングの質も変わります。

購買データや口コミだけでなく、飼い主の行動・感情の背景を理解することが、企画の精度を高めるのです。

成功している商品やサービスは、生活者インサイトを丁寧に観察し、

“商品の提供”から“一緒に暮らす体験のサポート”へと軸をシフトしています。

この発想の転換こそ、成長するペットビジネスの出発点です。

2. 専門家と協働し、「根拠のある安心」を届ける

ペットビジネスは、“命を扱う”という点で特別な責任を伴います。

だからこそ、消費者(飼い主さん)は“かわいい”や“便利”よりも、「信頼できる根拠」を求めています。

ここでカギになるのが、専門家との協働です。

栄養学・行動学・動物医療などの専門家の知見を取り入れることは、

単なる品質保証ではなく、ブランドの「信頼基盤」を築く行為にほかなりません。

成功している商品やサービスは、次のような取り組みを進めています。

- 専門家と共同でフードやサプリを開発し、エビデンスを明示する

- 動物行動学の専門家と協働してストレス軽減グッズを設計する

- 専門家の監修コメントやインタビューを公式サイト・SNSで発信し、情報の透明性を高める

このように、知識とデータの裏付けを伴う商品設計は、顧客の信頼を一気に引き上げます。

とくに健康・安全・ケア分野では、“専門性の差”がそのまま“選ばれる理由”になります。

さらに、専門家の起用は「内部の学び」ももたらします。

社員教育や顧客対応の中で正しい知識が共有されることで、

企業全体の情報発信やサービスクオリティが底上げされるのです。

現代の消費者は、「この会社はどんな姿勢で商品を作っているのか」を見ています。

専門家と共に誠実な情報を発信し続ける企業は、単なる“販売者”ではなく、

“信頼のパートナー”として選ばれていくのです。

3. “単発の売上”ではなく、“信頼の積み上げ”を設計する

ペット業界の特徴は、リピート性の高さにあります。

フード、医療、ケア、保険、トレーニング──いずれも継続的な利用が前提です。

そのため、短期的な売上よりも、長期的な信頼残高の構築が欠かせません。

実際、価格競争に走る企業は短命に終わることが多い一方で、

顧客との関係を丁寧に築く企業は、安定的に成長を続けています。

信頼を積み上げるための要素には、いくつかの共通点があります。

- 購入後のフォロー体制を整え、トラブル時に迅速に対応する

- 正確で誠実な情報発信を行い、顧客とのコミュニケーションを継続する

- 専門家・飼い主コミュニティとの連携を深め、共感を育てる

また、リピートの仕組みを持つ企業ほど「データを信頼の証」に変えています。

定期購入者の傾向分析や顧客の声を蓄積し、

商品開発やサポート改善につなげることで、“信頼の見える化”が進みます。

ペットと人との関係は、長期にわたって続くものです。

その時間の中で、企業がどれだけ“誠実に伴走できるか”が最大の差となります。

“儲けるため”ではなく、“選ばれ続けるため”に何を設計するか。

この問いへの答えが、企業の持続力を決めるのです。

<h2>「儲かる」は目的ではなく、結果である</h2>

ペットビジネスは、感情と責任が共存する繊細な産業です。

ここでは「一時的な売上」ではなく、「信頼の積み上げ」こそが最も価値ある成果になります。

成功企業が共通して大切にしているのは、次の3つ。

① 飼い主の生活を丁寧に見つめる

② 専門家と協働し、根拠ある安心を届ける

③ 信頼を積み上げ、継続的な関係を育てる

“儲かる”とは、顧客と社会からの信頼が結果として返ってくる状態です。

誠実に、確実に、信頼を積み上げていくことが、結局は最も持続的な利益につながります。

成長市場の波に乗るのではなく、“信頼の文化”を築くこと。

それが、ペット業界で生き残り、未来を形づくる企業の条件です。

ペット商品に信頼感を与える

獣医師監修サービスを提供しています

ペット商品に信頼感を与える

獣医師監修サービスを

行なっております